AI × 障礙青年:科技能否真正友善?蘭陽青年帶你一起思考

【覞傳媒公益記者 林姵萱/宜蘭整理報導】

蘭陽青年協會打造「發聲基地」

台灣蘭陽青年協會(原蘭陽人文社會工作坊)不只在做活動,更在做改變!成員多為高中職與大學生,平均年齡不到 20 歲,他們透過審議式民主、公民咖啡館、模擬聯合國與公聽會等形式,把青年對公共議題的關心化為實際影響力。協會也發起《留青》刊物,串連 15 所學校、發行量破萬,還舉辦青年論壇、營隊等活動,讓青年自主發聲、行動力滿點。

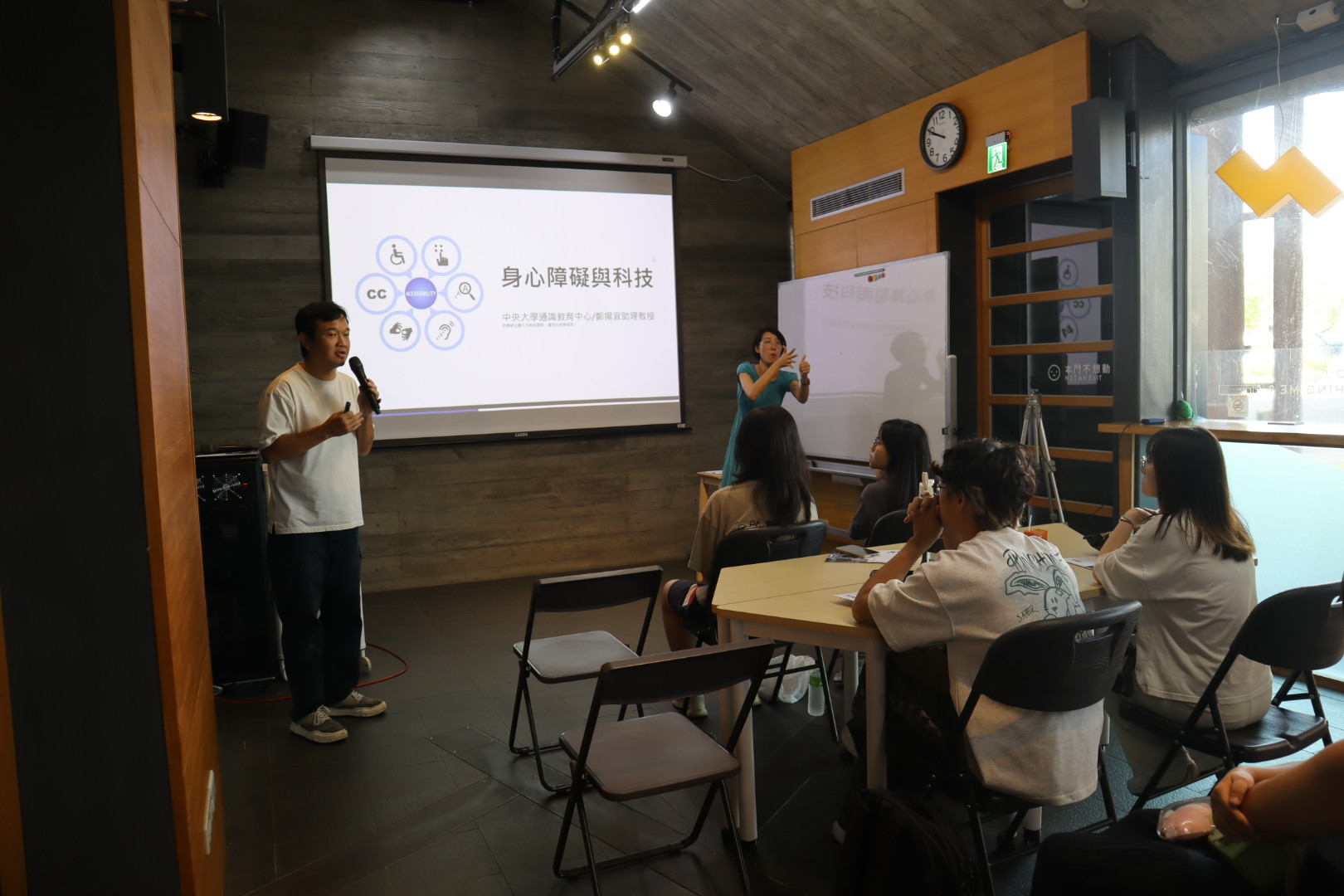

▲ 中央大學通識教育中心鄭揚宜助理教授 主講身心障礙與科技 / 圖 台灣蘭陽青年協會 提供

▲ 中央大學通識教育中心鄭揚宜助理教授 主講身心障礙與科技 / 圖 台灣蘭陽青年協會 提供

人工智慧不只酷,也要包容

2025 年 8 月 24 日,由 台灣蘭陽青年協會 舉辦的審議民主工作坊在 宜蘭青年交流中心舉行,聚焦「障礙青年使用人工智慧的真實經驗」,挑戰所謂的「科技健全主義」——不要只設計給健全身體的人。

活動特別邀請 中央大學通識教育中心 鄭揚宜助理教授 主講,從理論與實務切入,帶領參與者思考 AI 如何真正對所有人友善,不只是表面「可及」,而是讓每位使用者都能完整體驗與操作。工作坊透過討論、案例分析與互動活動,讓青年深入理解科技與身體、權力之間的複雜關係,也啟發大家在未來設計 AI 產品時,如何落實共融理念。

障礙不是個人問題,而是社會設計

鄭助理教授從障礙研究的社會模式與酷兒研究的夬兒理論出發,強調障礙是社會與制度排除的結果,而非個體缺陷。課程回顧西方人權思想演進,對比中國郡縣制與歐洲封建制度,解析道德模式、醫療模式到社會模式的歷史演變,讓參與者重新思考「什麼是正常」。

▲ 「人類圖書館」環節中聾人小婷(右)分享自身經驗和參與者交流,對面為手語翻譯員豆比(左1)、歐佩君(左2) / 圖 台灣蘭陽青年協會 提供

▲ 「人類圖書館」環節中聾人小婷(右)分享自身經驗和參與者交流,對面為手語翻譯員豆比(左1)、歐佩君(左2) / 圖 台灣蘭陽青年協會 提供

左撇子也可能是「障礙者」?

講座指出日常生活中,你可能沒想過的障礙就藏在細節裡:滑鼠、開罐器、門把……甚至無障礙坡道也有「可及性」與「可用性」的差距。法律或制度雖提供保障名額,但職位選擇有限、能力匹配不足。解方包括技能培訓、多元職位、職涯支持與友善職場文化,讓科技與制度真正可用、可行。

理解並行動,是社會責任不是同情心

參與者心得:「人人都可能是障礙者,只是從什麼角度切入。」透過講座、分組討論、人類圖書館交流與非暴力溝通圓桌,青年直接接觸障礙者的真實經驗。鄭助理教授強調,理解與付諸行動是每個人的社會義務,而不只是同情或愛心。這場工作坊不只讓青年理解科技、身體與權力的交互,也為推動障礙平權與友善 AI 奠定基礎。